天文台で「白昼、こと座のベガを見る」授業(フィールドワーク編)をレポ―トします。

中学3年生、こちらはA組の理科Ⅱの授業です。

天文台は一度に入ることができるのは10名程度。グループで交代で高校棟屋上にある天文台へ入っていきます。

天文台に入って生徒がまず改めて気付くのは、

「…あ。…夜じゃない。」ということ。

そう、天文台と聞くと、プラネタリウムのような暗室のイメージが脳内に固定されているんですね。

冬晴れのとても明るい午後の1時に行われた天体観測の目的は、「こと座のベガ」をみること。

「工学院の天文台の望遠鏡は、高性能なので昼間でも見えるんですよ。」

事前に先生が「こと座のベガ」の方向に天文台の開口部を回転させて望遠鏡をセットしておいてくれています。

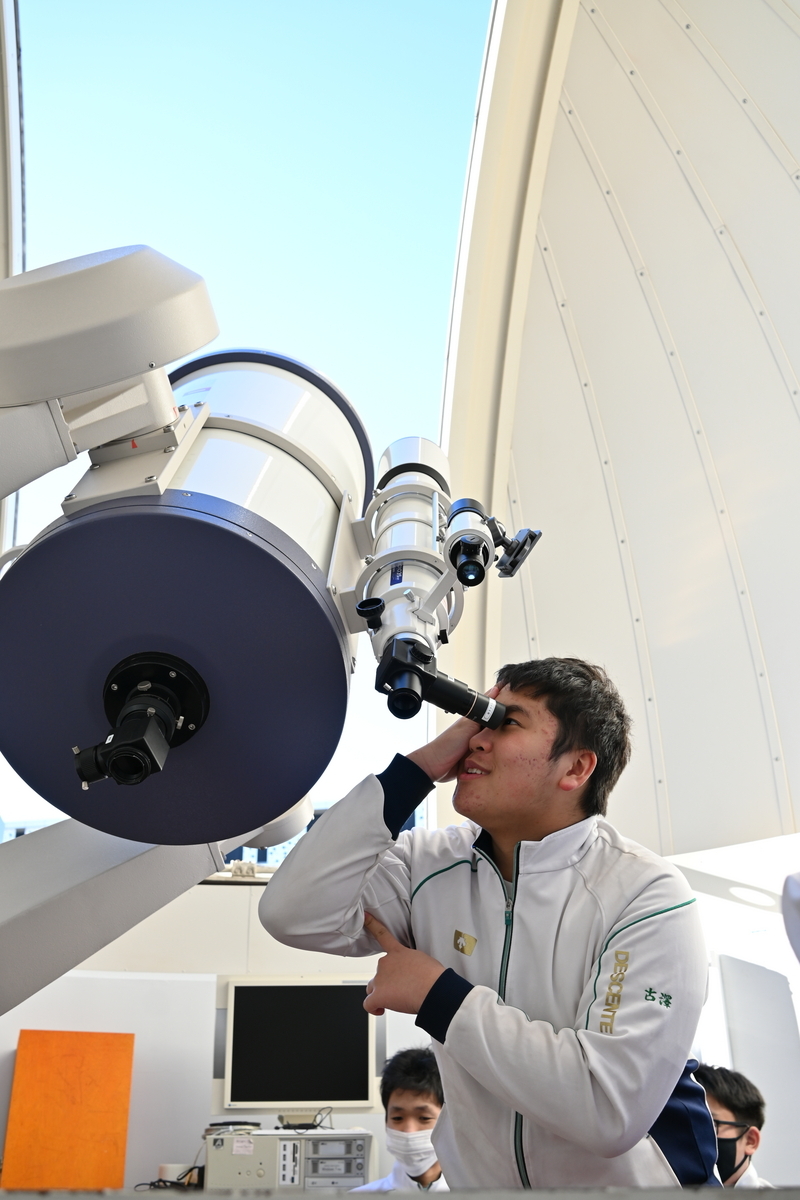

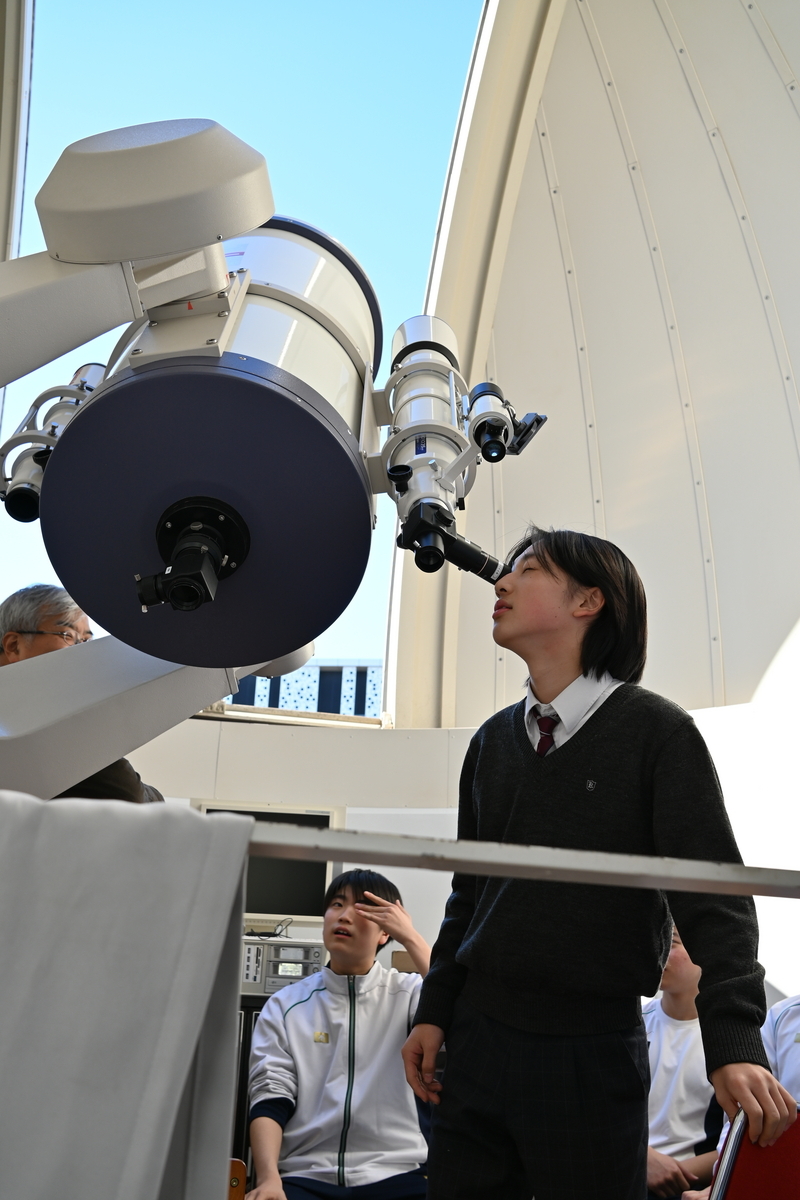

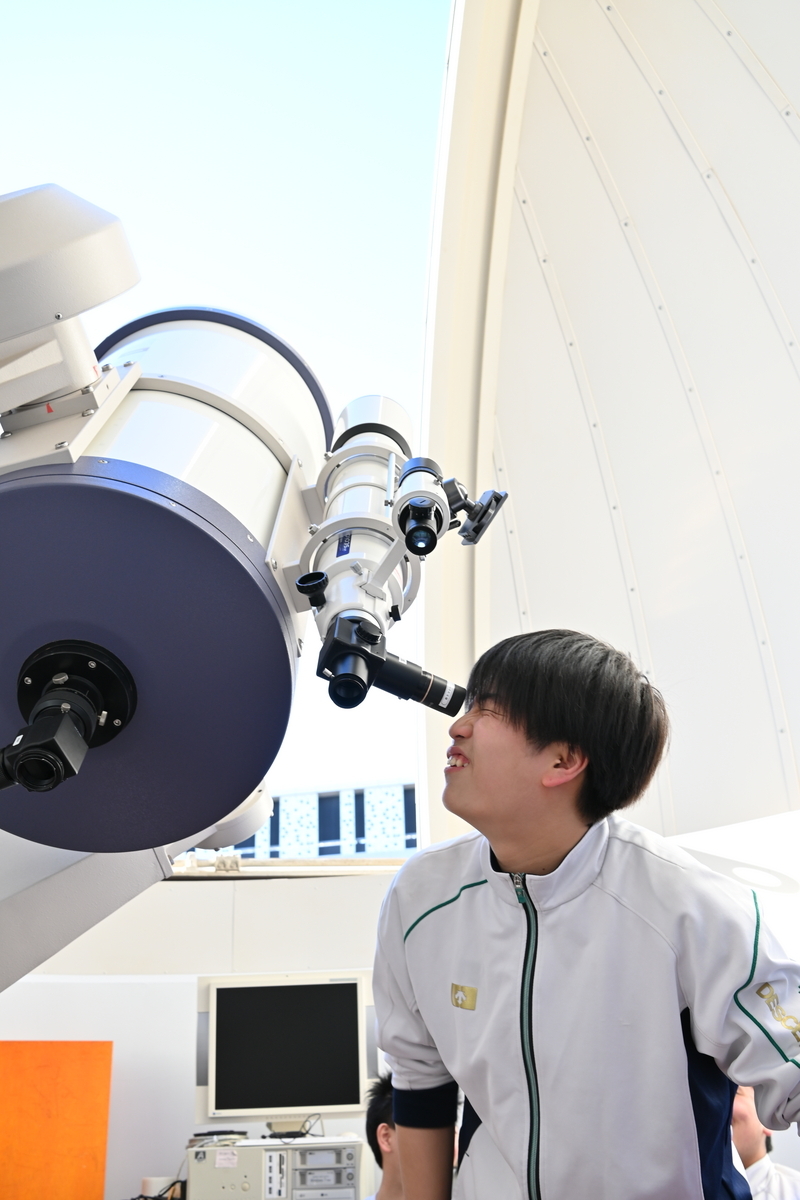

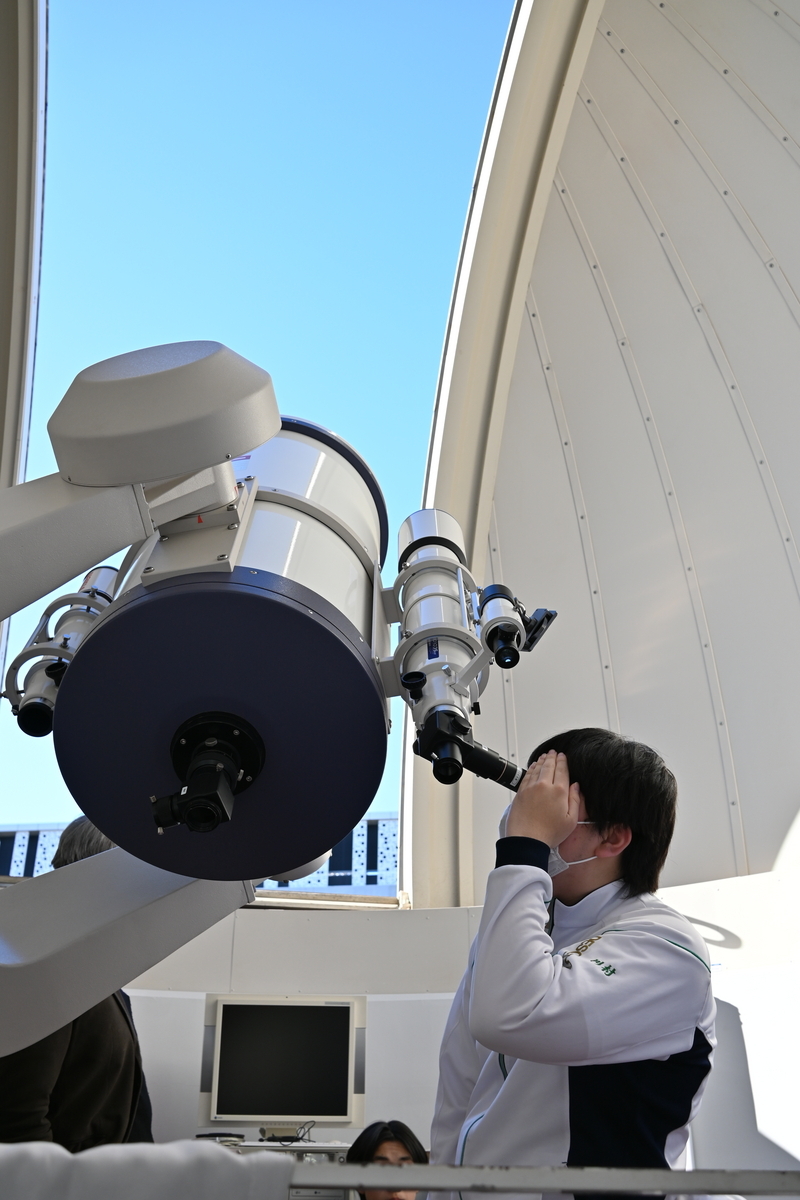

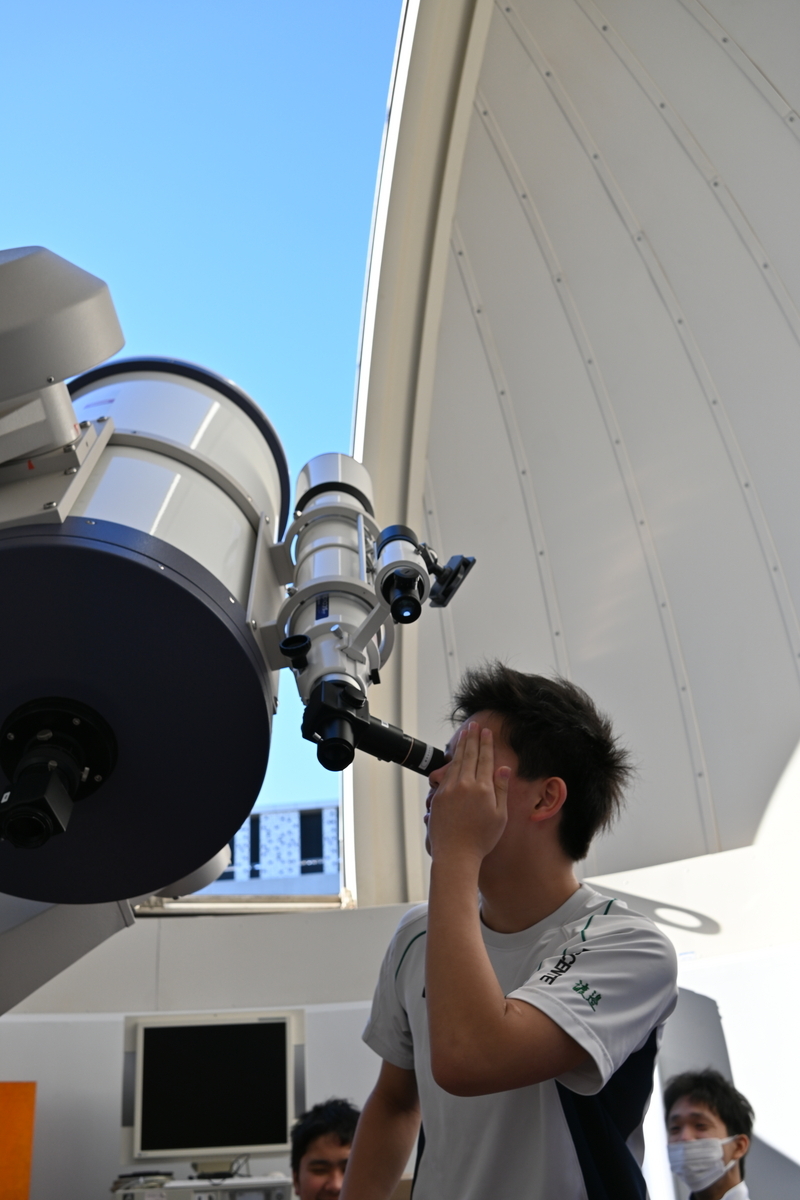

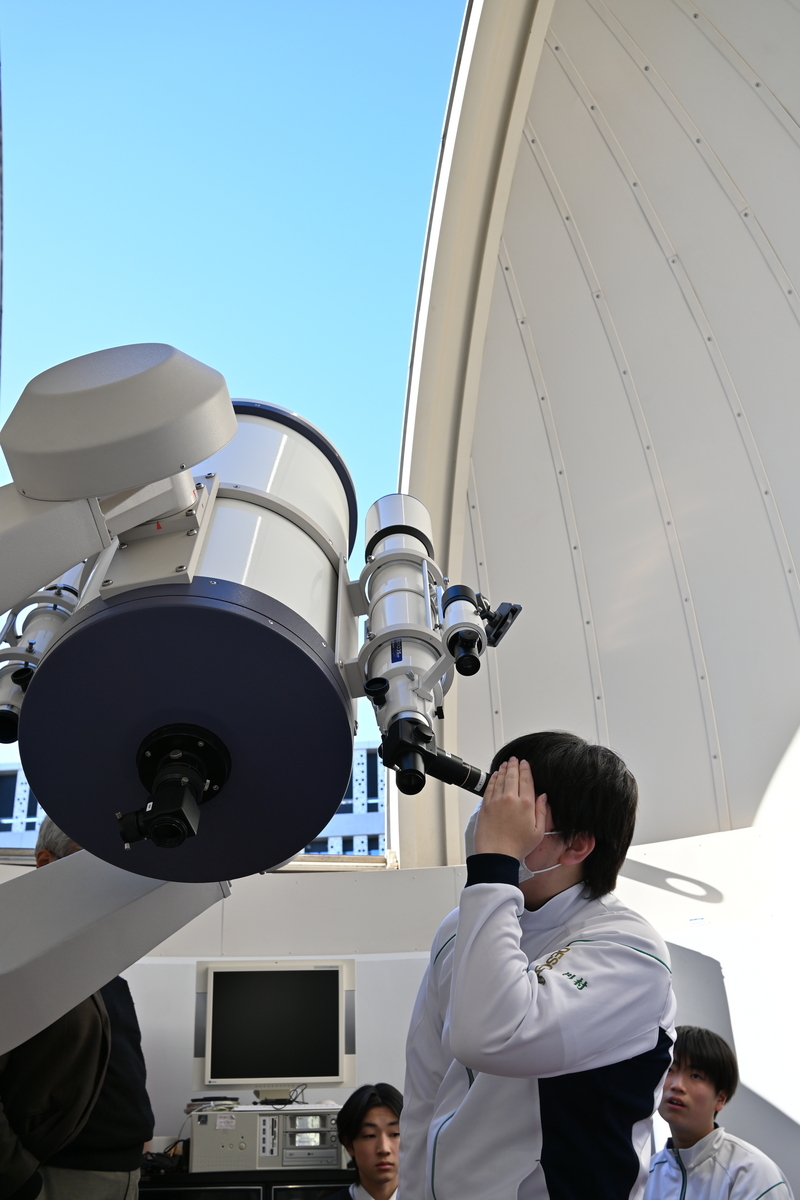

簡単に説明を聞いたら、生徒たちが順番に天体望遠鏡を覗いていきます。

A「先生っ!空すら見えませんっ!!」

sensei「まずは水色の空をさがすところからね。片目を手で覆って。」

B「先生っ!グラグラしてみえません!!」

sensei「中腰で見てるからよ、椅子に片膝ついて安定・安定。」

C「先生っ!みえましたーっ!!黒いやつ!!!」

sensei「それはゴミね、星は白く見えるから(笑」

D「みんな心が黒い(笑」

E 「先生っ!白いのが!見えました!!!」

生徒全員「…ええええ、まじかぁぁ? うそぉーん!!!」(絶叫。そのくらい見えにくい。)

sensei(夢中で星を探す生徒に)「あと10秒ねー。ツェン・ノイン・アハトゥ・・・アイン・ヌル!!」

広報「なんでドイツ語。」

F「先生!!これ(天体望遠鏡)、家にも付けたらいいですよ!!」

sensei「あー、これね、だめなの。床に据え付けると固定資産税がかかっちゃうの(笑」

G「先生、こんど宗教家になるしかないよ!それなら無税!!」

H「ほんとかそれーーー。」

いかがでしょうか、ざっくりですが、天文台を使った中学生の理科の授業のイメージは浮かびましたでしょうか。

授業中でも、理科の科目を超えた雑学がざくざく沸いてのびのびと発言、そこからまた更に会話が派生していくのが工学院の授業の良いところ。

たった10分程度の天文台滞在時間に生徒たちの元気なその一旦を垣間見ることができました。

“今日の「こと座のベガ」がみえた人は心が清い人”ということで、先生が最後に上手に丸く収めた金曜の5時間目でございました。

※生徒たちが体操着なのは単純に「次の授業が体育だから」。天文台に着替えは不要です。

動画でみることができます。Instagramでどうぞ。

【中3】屋上天文台で「白昼、こと座のベガを見る」授業②はこちら