GP沖縄グループは新型コロナの影響で現地に行くことができませんでした。ですがターゲットは変えずに方法を変更して学内で実施しました。

GP沖縄のターゲットはSDGs『11.住み続けられるまちづくりを』『14.海の豊かさを守ろう』『16.平和と公正をすべての人に』を学び、自分ができるアクションを考えることです。

1日目のターゲットは『14.海の豊かさを守ろう』『16.平和と公正をすべての人に』の2つ。

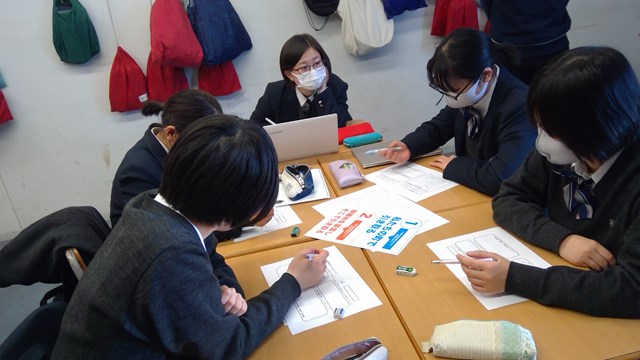

がじゅまる自然学校の小林さんと株式会社noteの山口さんをオンラインでお招きして学習しました。

まずは『14.海の豊かさを守ろう』について。がじゅまる自然学校の小林さんをお招きして学びました。

今ある環境問題と原因を探り、沖縄の海について考えていきます。沖縄の海の現状を実際の動画を見せてくださり、そこから自分たちには何ができるかを考えていきました。

以下生徒たちの振り返りです。

プラスチックゴミが海洋に大きな影響を及ぼしていて、その原因が主に人の生活にあり、一人一人が海洋の問題や状況を理解した上で少しずつ解決へ協力していくことが重要だと感じた。

自分たちの小さな行動一つ一つが海洋の問題と深く関わっていることを今までは頭で何となくわかっているような感じがしていただけだったけど、ちゃんと深く理解することが出来た。

沖縄のような綺麗な海でもプラスチックチップは落ちているという事に気づいたのと、海の生物に影響が出ないために不用意にゴミを捨てないようにすべきだと思った。

沖縄の海はきれいというイメージが強かったがごみがたくさんある写真を見てびっくりした。

沖縄県の太平洋側に面する海は海外からのゴミが流れつくことから有名でこれは沖縄のみで解決することは難しく各国の協力なくば現状を改善することは難しいと思いました。

殆どが既に知っている内容ではあったが、改めて海洋ごみの深刻さを知った。一見綺麗に見えるビーチでもマイクロプラスチックが大量に落ちている映像を見てとても驚いた。自分たちの何気ない生活の行動が知らないうちに環境汚染に結びついてしまっていることを知った。

海洋について考えた後は昼食。少しでも沖縄を感じてもらおうというコンセプトで沖縄料理が入ったお弁当を用意しました。

タコライス、にんじんしりしり、紅芋のコロッケ・・・そしてデザートは紅芋タルト。少しでも沖縄を感じて食べてくれたでしょうか。

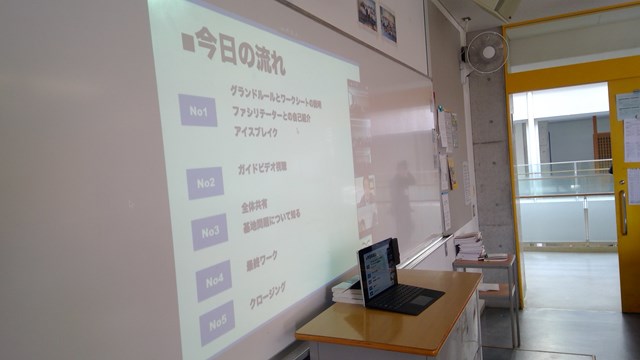

午後は『16.平和と公正をすべての人に』。沖縄の基地問題にについて学びます。ここでは株式会社noteの山口さんを中心に学びを進めていきました。

アイスブレークとして沖縄の難地名クイズからスタートします。

『北谷』・・・ちゃたん 『饒平名』・・・???

「えびな!」??「もち・・・」!?「もちがな!」???

『よへな』です!

沖縄の地名は難しいですよね。お昼ご飯を食べた後にちょうどよい頭の体操でした。

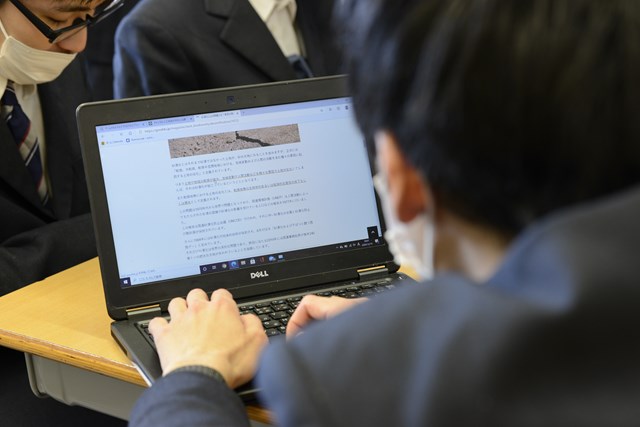

さてここからは沖縄の基地問題について。嘉数高台公園から見える普天間基地周辺や基地近くのガイド映像を見て考えます。この映像から自分たちは何を思うか。基地の成り立ちや基地があることでのデメリットやメリットなど。自分だったら騒音問題をどう解決するか。

以下生徒たちの振り返りです。

基地があることに対するメリットとデメリットがあることが分かったが、沖縄の人がどのように感じているのか(何%対何%)ということを知りたいなと思った。

住居の近くをヘリが通っている映像を見て世界一危険な基地ということについて考えさせられました。問題点や利点を聞いて、実際に住んでみないと分からない部分は多くあると思うけれど一人の国民として考えていくことが大切だと思いました。

戦争があると激戦の中トーチカで隠れて迎撃したり、疎開して生き延びても家がなくなっていたりと人々の暮らしがことごとく壊されていくのだと思った。noteの方がおっしゃっていた「社会課題に積極的に目を向けること」や「いろいろな人の視点を知る」ということは実際に苦労しているからこそ伝えたかったのだと感じた。騒音問題の6択はグループワークでもかなり意見が分かれて面白かった。

普天間基地については、まずどこから手をつけていいかわからないような問題ばかりだった。また正直今までテレビで聞き流していた基地問題について深く知ることができて、とてもいい機会だった。

ここで1日目は終了です。それぞれのターゲットに対して現地はどのような状況なのか。それぞれの問題に対して自分たちにできることは何か。いろんな場面で考えさせられる1日目でした。

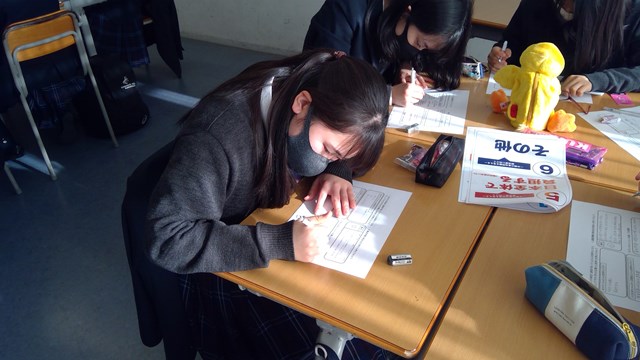

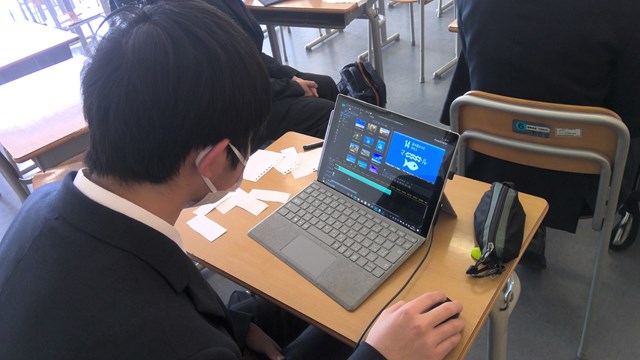

2日目のターゲットは『11.住み続けられるまちづくりを』と自分たちができるアクションプランを動画で作成。

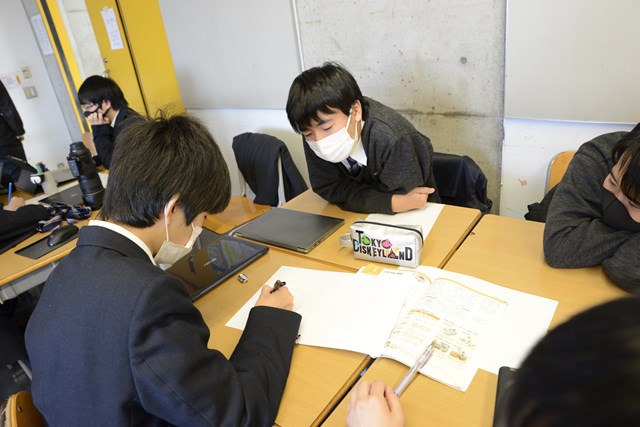

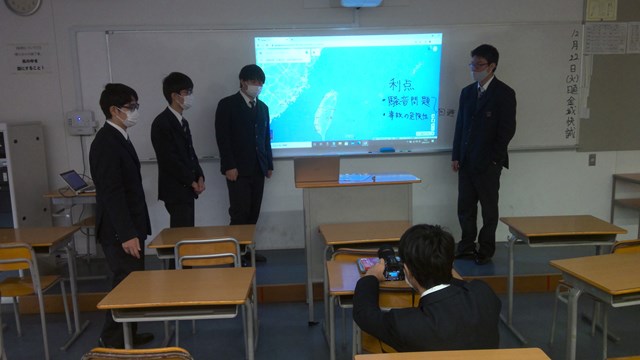

まずは『11.住み続けられるまちづくりを』。現地に行ったときにタクシーで沖縄の街並みを見て考えるというプランがありました。実際に行くことができませんでしたがパソコンを使用して、行ったつもりでタクシー行動をしていきます。マップやホームページなどを見てパワーポイントでまとめていきました。きれいな海や街並み。そして重要文化財や観光名所など。各グループのそれぞれの特色が出ていました。

最後はアクションプランを動画作成。ここまで事前学習で学んだこと。そしてこの学習で発見したこと、学んだこと、考えたことを振り返り、自分たちには何ができるか。SDGsを達成させるためのアクションを考えてまとめます。

各グループが学びを表現するためにアイデアを出し、様々な動画つくりをしていました。

今回の動画は#SASS2020「大学生による中高生のためのSDGs/サスティナビリティアワード」に応募します。グループによっては現状を『発信』することが大切だということに気づきwebサイトを作成し、動画に盛り込んでいるグループもありました。結果はまたどこかでお伝えできればと思います。

『百聞は一見に如かず』確かにそうかもしれません。この状況で現地に向かうことはできませんでしたが、オンラインだからこそできたこともあります。SDGsを学び、GPの学習の中で自分たちができること、新たに感じたこと、学んだこと、発見などがあったと思います。ここでの発見と浮かんだ疑問を引き続き学びに変え、いつか現地に行けるようになったときに自分のできるアクションプランに深みを持たせて行動してもらえればと思います!

ご協力いただいた方々ありがとうございました。残念ながら現地に行くことはできませんでしたが、生徒の皆さんお疲れさまでした。ぜひ自分の考えたアクションプランを実行してください!

(写真協力:Tさん)